HORROR is over, gangsters are losing ground, and the coming thing is camp comedy dressed up in electric pink. ----这是《纽约时报》影评人DAVE KEHR对时下亚洲电影潮流的一个概括。我个人感觉很认同。虽然上年的大热亚洲片可能是《韩流怪骇》、《王之男》这样较正统的动作片或者古装片,但最新鲜的cult潮流,却是反照和回溯亚洲流行文化的新式“普普主义”(Pop Arts)风潮。

Asian Cinema, Swimming in Crime and Cuteness

用荒诞不经、但由亚洲色彩丰富和崇尚可爱主义( kawaiism)的时尚美学来定义、高科技的数码影像包装,反映过去数十年间亚洲流行文化的种种印记,所形成的产物就是像韩国名导朴赞旭的《再造人之恋》(I'm a Cyborg, but it's OK),或者日本的前卫女人半世纪悲情档案《花樣奇緣》这样的带有一点先锋气息的作品,连《纽约时报》这位影评人都不禁赞叹:“they make the French “Amélie” (clearly an inspiration for “Matsuko”) look like a Kubrick film. ” 确实,古典气息浓重的巴黎怎么会有可爱至上、奇装异服是必须的东京那种用电子霓虹灯勾勒出的奇幻色彩?

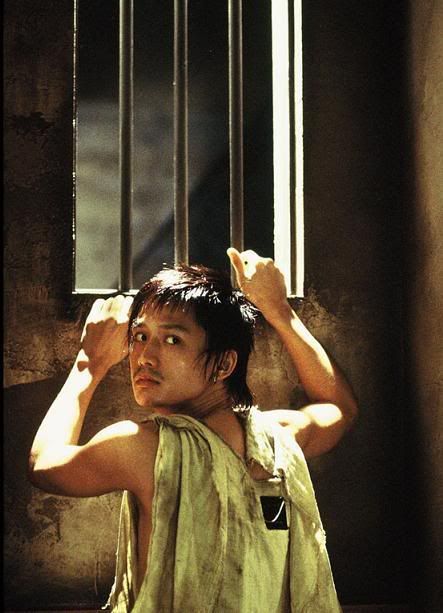

用数码动画影像和带有装置艺术风格的布景来带出强烈的超现实或者象征式效果确实成了这两年亚洲电影的一种潮流,而发端者正是亚洲消费主义和商业文化最浓厚的日本。从《Install》里虚幻的网络世界与青春期少女眼中的扭曲现实的交错,到《下妻物语》里面完全脱离于现实的孤芳自赏的可爱主义世界,再到《松子》里面以夸张、漫画化和超现实的效果来反映一个保守社会里面的前卫女性奋争史,就连恐怖片怪才三池崇史也插了一脚,拍出用高科技影像书写监狱中的禁锢人生的『46億年の恋』,虽然不讨好,但不同于《松子》那样色彩斑斓的女性主义风格,而是刚阳味十足的男性空间,也是一个很有想法的尝试。这股风潮很快被周边国家的导演所追随,中国名导贾章柯05年的作品《世界》就用了很多动画来传接故事中不同的发展阶段;一直对日本文化亦步亦趋的台湾,年轻的导演也乐于用动画和较虚幻的影像来反映人物的臆想和内心挣扎,特别是关于青少年的电影,最新的例子是周美玲的《刺青》。即便是远至东南亚,今年也有印尼导演Garin Nugroho混合传统歌剧和现代舞蹈、大量使用装置艺术渲染气氛的《瓜哇歌舞》。虽然装置艺术应用于电影,我自己印象中最早见到的,是出现在Amélie导演Jean-Pierre Jeunet04年的作品《漫长的约定》(A very long engagement),里面用装置艺术来构造较幻想色彩的一战战场,但好像《再造人之恋》或者《瓜哇歌舞》这样大量使用装置艺术、将装置艺术捧到作品的视觉标志(Visual Identity)的地位,在欧洲片中却是不常见。

漫画化和带有荒诞气息的视像风格可能同亚洲新一代沉迷动漫、网络游戏和个性张扬的潮流特色有关,但同时也是对高科技主导的现代社会的一种回应,也可能是一种“以暴易暴”式的、对高科技社会带给人们的压力用高科技手法宣泄的体现,同欧洲工业时代降临时电影人用《Modern Times》这样的疯狂喜剧来回应有异曲同工之处,只是我们现在面对的,是更多虚幻色彩的网络和信息时代。而这些作品普遍的喜剧调子,正是一种反叛意识的体现,正如《纽约时报》这篇文章的结语:Happiness, Mr. Park suggests, is only another way of filtering out reality — insanity with a smile — but no less essential for that.

现在我有点期待金基德的下一部作品,会不会也响应这样的亚洲电影“普普风”,拍出比《Time》或者《Breath》更超现实的作品呢?

No comments:

Post a Comment