美国有很多专业影评人和以专业评论著称的报刊,好像《Chicago Sun-times》的Ebert Roger、《综艺》(Variety)、《L.A. Weekly》等等,但我自己最情有独钟的,却是被称为“花白妇人”("Gray Lady")的纽约时报。理由很简单,因为纽约是美国最国际化的大都市,有很多不同国籍的人居住,文化潮流很很有包容力;而且因为处于东岸,靠近欧洲大陆,容易接收来自欧洲的文化潮流。而且纽约是影史上不朽的电影之城。虽然Hollywood在西岸,但一直以来以纽约为背景的经典电影是远多于以L.A.或者三藩市为背景的作品的。

作为美国最大的都市报章,《纽约时报》的电影栏目除了能反映出纽约人的电影口味外,也能折射出世界影坛的态势。《纽约时报》的首席影评人A.O. Scott,父亲是一个著名的历史学者,他自己也是哈佛文学系的高材生。他的评论比起较为通俗化的Ebert Roger,学院派味道较浓,同时也反映出纽约的国际气息,对跟Hollywood风格迥异的外国作品都有相当程度的理解力和包容性。

纽约时报的视频影评网址是:http://video.on.nytimes.com/,登入后点左边的Art栏目,然后再点movie。那里的评论每天都有更新,好像今天就新增了《华氏911》的导演Michael Moore的新作《Sicko》、Brad Pitt和Angella Jolie夫妇做制片的关于《Wall Street Journal》记者在巴基斯坦被绑架事件的《Mighty Heart》,还有一部法语片《Lady Chatterlay》。每个视频大概3到4分钟,有精华片断又有A.O. Scott的短评,非常interactive。而且这个site的视频是连续播放的,可以一次过看齐很多要较迟才可以在亚洲上画甚至可能不会在亚洲上的作品的片断和介绍,感觉满爽的。今天的首页上12个视频就有7部作品是美国以外的国家制作,其中5部不是英文片,覆盖法国、德国、爱尔兰、意大利、罗马尼亚、纽新兰、马来西亚等国,而且这些片都不是推出DVD的作品,而是正在纽约上画的电影,纽约人电影选择之丰富,可见一斑。

这十二部作品中,意大利电影《Golden Door》和台湾名导蔡明亮重返故乡吉隆坡拍摄的《黑眼圈》(I don't want to sleep alone)我之前都看过,所以对A.O. Scott的评价更有体会。

好像《Golden Door》,A.O. Scott就点出片中的一班来自旧式农业社会的西西里人怎样令自己脱胎换骨融入美国这个新世界的历程,"The director has remarkable eyes,he uses striking tempo, brings out the strangeness, fear, exhaustion and excitment, all the experience these people need to experience during the journey not so long ago. It's not long ago at all" 非常精练而到位的概括。

而新片中,有两部作品的介绍非常吸引我。

第一部是以爱尔兰的都柏林为背景,讲述一个流浪歌手和一个来自捷克的女新移民共同从事音乐创作的故事的《Once》。

A.O. Scott的评价是“The music takes earnest style." "The actor's performance animates the film. You can see how much they care about the project and it gives you something to care about." "The characters are so real. nothing overdone about. but it just works. It keeps you in a delicious kind of suspense. You just can't get your eyes from these people. This is their life after all " "You are not so sure how the film really ends up, but once it really ends, you think you really see something and it's wonderful and almost perfect." 这些评价很像我上年看的日片《Linda!Linda!Linda!》给我的感受。同样是不太戏剧化的、接近现实的人物设定和事件,不太有野心的题材和手法,同样关于不同国籍的人因为对音乐的共同热爱而聚到一起,同样用一种不太带有感情色彩的第三者视觉去观察一班高中女生的寻常故事,但却有一种closeup般的细腻质感。而角色也是非常有真实感,因为他们不像在演戏,而像真的活在戏中,跟来自其他国家的留学生沟通、共同为一个演出而努力、不经意间爆出的笑料,并不hard press、但却生气盎然、充满趣味的青春岁月。非常自然的演戏却真的有真实生活般的即兴性,情节简单却让人一直期待故事的最终结局,是我近年看过的最有真实感、同时又最有惊喜的青春题材电影,像纪录片,但却戏力丰富。

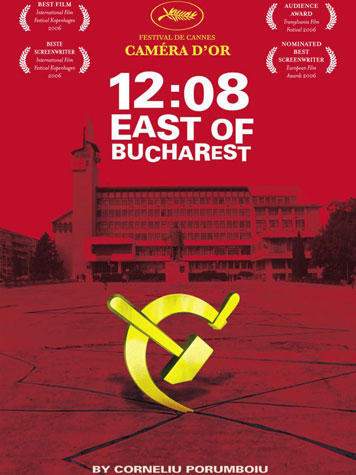

另外一部是上年康城影展的最佳首部电影(Best First Film),罗马尼亚电影《12:08 East of Bucharest》。这部戏非常有创意地用一个很少有影人用过的视觉来反映历史事件:就是民众对事件理解的模糊性。故事是讲述罗马尼亚一个小镇上的居民在80年代一个推翻独裁者的大事件后16年再次聚首,回忆当时发生过的点点滴滴,却发现对于事件的回忆是众说纷纭、各自各演绎。的确,对于不是直接参与事件的民众来说,他们自然是从自己的立场和思考角度去解读身边发生的一切。但他们才是历史的亲历者。所以,比起自上以下评述的历史学家,民众的观感更有真实感,但同时也更模糊,毕竟每人只是看到很局限的一部分历史。但这种模糊性用在电影中却是非常绝妙的戏剧元素。

No comments:

Post a Comment