不知道学日文的朋友有多少可以分得出关西口音和南部的九州口音有什么不同,我的菜鸟日文只能听出那人是标准的关东腔还是外县口音而已,至于关西还是九州?Sorry,对于我来说几乎是一样的。

关西自然是人文荟萃之地,上月刚刚结束的康城影展为日本赢得久违的Grand Prix大奖的河瀬直美就是关西奈良人士,而她两部康城获奖作品 『萌の朱雀』和新近的『殯の森』都是以家乡奈良为舞台的。

而处于南部的九州可能在历史和经济上没有关西的显赫,但却是好几位当今日本影坛重量级人物的故乡,其中包括可能是当今最优秀的日本男演员役所 広司, 上年凭Hula Girls大受瞩目的蒼井優,而导演方面,则有2000年的康城影展拿下两奖的青山 真治。而役所 広司加上青山 真治的携手之作,便是2000年名留康城的『EUREKA』。

Eureka这个词让人感觉非常学院派,因为字面的意思就是发现的乐趣,在大学的宣传材料里面经常可以见到这个词。用这个词作标题也体现出青山 真治这个导演的学院味和西洋味。事实上青山 真治是日本导演中较少有的学习英美文学出身的导演,而他因为也身兼电影评论之职,是电影旬报的撰稿人之一,是在日本被认为理論派的导演。而Eureka这部电影对于我来说也是一种发现之旅,一个是发现日本的cult导演中原来也有这么温和、情感处理上较有疏离感的导演,而另外的发现,则是几个现在已经是中坚演员的演技成长。

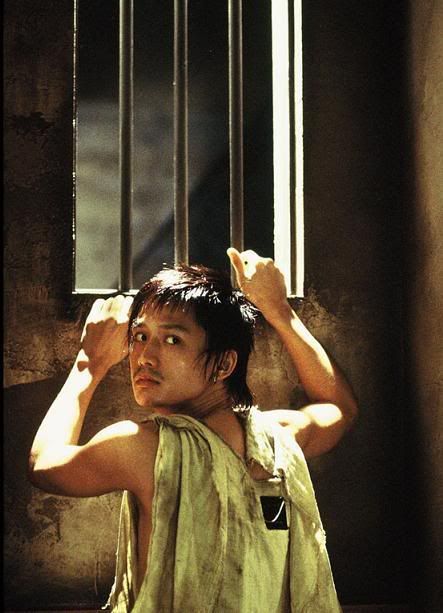

故事从一幢发生在九州的巴士劫持事件开始,役所広司饰演的沢井真所驾驶的巴士被一个身份不明的人持枪劫持,劫持者杀死车上除了役所和宮崎兄妹之外的所有乘客(当时宮崎あおい跟她的哥哥宮崎将 一起被选中演出这对兄妹),最后虽然劫持者被警察击毙,但役所和宮崎兄妹只是身体得到解救,但心灵却好像从此踏上一段看不见尽头的放逐。青山 真治故意用黑白色调来加强这种无助和茫然的效果,一个真的是理论派才会做的选择。但这样的执意确实可以作出一种沉静和坦然的感觉,即便不刻意去想关于对抗阴翳、自我救赎这样沉重的主题,只是跟着镜头一起去漫无目的的漫游在盛夏的慵懒阳光下也是一种视觉和情感上的享受。

但如果精致的画面只是为了展现摄影师的功力,那最终只会成为松散无力的幻灯片展示,也正因为这部戏一众演员自然浑厚的演技,为冷淡的画面一点点地注入感情、锻造出画面的灵魂,成为一次真正婉约动人的情感之旅。而其中最让人侧目的,正是演技炉火纯青的役所広司。

这位20多岁才踏上演艺之路的实力派演员,跟今村昌平、黒沢清等多位导演合作都有相当让人印象深刻的演出。我最欣赏他的地方,是他赋予一些最平凡的人物最丰富的情感层次和个性魅力的能力,不是他去依靠角色带出自己的味道,而是他将自己的魅力植入不同的角色之中,既让角色保持一种安定感和谦和的共同特色,又能特显出不同角色在不同际遇下的个性分化,实在是一种非常出色的演员。

好像『EUREKA』和上年的《Babel》,他同样演出一个同时身兼父母两职的男人,『EUREKA』中的他年届中年却带着一点孩子般的固执和不善言辞,对人总是付诸所有,自己的问题却不愿轻易袒露在人前。但当年事故留下的阴影、不善表达和处理情感的困顿,却让他展现出孩子一般的情感决堤。但这份脆弱又因为要抚平宫崎兄妹的心灵创伤而要不能轻易展现,甚至面对世人的误解、冷目也以沉默相对,独个忍受。他跟宫崎兄妹之间,是一种怜悯和依赖并存的微妙关系。那种成熟男人生活能力上的安全感和情感上的脆弱感的细腻结合造就了一个让人一再回味的丰富角色。

而在《Babel》之中,同样是父兼母职,不同于『EUREKA』之中满心伤痕、言词谦卑的浪子,一个既要面对在大都市生存的压抑,又要忍受女儿的冷感和粗糙的相处方式,满带沧桑的黩夫在冰冷的都市中很难再有乡村浪子的温柔和憨厚,但在那幅严肃的父亲形象的包装之下,却满是对女儿温厚的父爱,用不干预的等待来保护女儿狂躁迷惘的心,我觉得这是更深厚、更无索求的爱。对比起『EUREKA』,真的像是在见证一个父亲的成长,从初为人父的热切温柔但依赖、渴望回应的外露之爱,到中年时接受距离、选择守候的深沉之爱,越是回味,越是觉得丝丝入扣、细腻迷人。